Medice, cura te ipsum

10 Ottobre 2010La nostra prima home page!

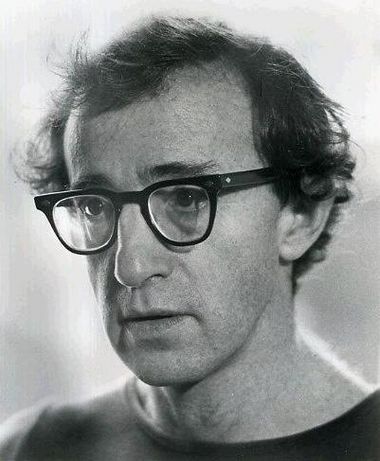

11 Ottobre 2010Genio e regolatezza, in b/n

Stilemaschile festeggia il compleanno di uno dei 5 più grandi autori comici del ‘900 analizzando uno dei suoi film più significativi e paradigmatici. Stiamo parlando di Woody Allen e di ‘Manhattan’.

Alleniano

Nel mese di dicembre 2010 Woody Allen ha varcato la soglia dei 75 anni. Un’età che affronta come sempre: lavorando, lavorando, lavorando. Con la media di un film all’anno, dal 1966 ad oggi, essendo 40 i lungometraggi ufficiali, senza contare i film ad episodi o quelli realizzati per la tv o messi in scena a teatro. Dice di sé stesso che i suoi film sono come il beaujolais, che arrivano precisi ogni anno per portare un po’ di piacere agli appassionati. Senza questa modestia, per niente falsa secondo chi conosce il regista americano, Allen è un caso davvero unico nella cinematografia mondiale. E’ uno dei pochi ad essere diventato un marchio, un genere a sé stante: alleniano è come felliniano o come il lubitsch touch. Una impronta che negli anni ha modificato il modo di fare commedia al cinema ma non solo.

E’ il solo autore/regista che è passato con la stessa intensità e caratura artistica nel genere comico e in quello drammatico.

Inoltre, detiene il record di nomination agli Oscar (14) per la categoria sceneggiatura originale.

Ma non vogliamo qui ricostruire la carriera di uno dei più grandi geni comici della storia. Lo faremo nei prossimi numeri, giacché costituirà uno dei soggetti più presenti in queste pagine.

Noi di Stilemaschile vogliamo omaggiarlo ricordando uno dei suoi film più belli e significativi, Manhattan (1979), che proprio 10 anni fa entrava nelle 100 migliori commedia mai girate secondo l’American Film Institute, portando Allen a quota 5 film (altro record).

Manhattan

Uscito nelle sale il 1979, il film è entrato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso USA, che raccoglie le opere più significative per la storia del paese. La sua valenza estetica è tale che ancora oggi viene studiato nelle scuole di cinema e continua a raccogliere schiere di fan. Vediamo i motivi di questo successo senza soluzione di continuità.

Quella di Allen costituisce una filmografia unica per vari aspetti: è un autore che, partito da film prettamente comici, richiamando i grandi del passato (Chaplin, Keaton, i Fratelli Marx, Lewis), è approdato a tematiche più impegnate, filosofiche, alla ricerca dei significati più profondi della vita contemporanea. Dal 1978, grazie al film Interiors, un dramma da camera, come dicono i tedeschi kammerspiel, che predilige l’introspezione psicologica all’azione fisica, fa conoscere la sua vena malinconica. Dopo questo film, fortemente ispirato dal regista svedese Ingmar Bergman, Allen si dedica a quello che sarà uno dei suoi capolavori, pietra miliare di tutta la produzione cinematografica moderna, Manhattan, del 1979.

Manhattan (del quale vedete alcuni fotogrammi) è per New York quello che La Dolce Vita di Fellini è per Roma. Allo stesso modo, il film di Allen ha creato una mitologia iconografica: il ponte di Brooklyn immortalato nella locandina, il Central Park, i grattacieli, il Moma, la musica di Gershwin…

Quella che Allen rappresenta è, paradossalmente, una Manhattan che non è mai esistita, neanche all’epoca.

Quindi quello che vediamo è, esteticamente, una città-sogno creata artificialmente dall’autore per rendere omaggio al cinema degli anni ’40 e ’50, che ha formato il suo immaginario. Questa Manhattan è fantasmaticamente irreale, è una serie di cartoline/fotografie spedite da un passato in cui sarebbe piaciuto vivere. La città che noi stiamo ammirando, i cui fotogrammi sono cadenzati dalla Rapsodia in Blu di George Gershwin, ci rimanda ad una dimensione nostalgica e sentimentale. Per questo motivo, Allen scelse di girare il film in bianco e nero (anzi, fu girato a colori ma reso in b/n in post-produzione).

Questo anacronismo serve per giustificare lo spaesamento del protagonista, Isaac Davies (Allen stesso), di fronte alla modernizzazione dei costumi.

È un intellettuale che si è costruito un mondo a sua immagine e somiglianza, che frequenta sempre gli stessi posti e le medesime persone, con una forte propensione alla moralizzazione, sebbene anche lui compia atti discutibili.

A ben guardare, i personaggi messi in scena si muovono caoticamente come cavie di laboratorio, schiacciati dall’imponente scenografia metropolitana.

I grattacieli ostacolano e talvolta schiacciano, con la propria maestosità, le vite dei protagonisti. Per questo motivo molti critici hanno giustamente affermato che il vero ed unico attore del film è la città, Manhattan. Come in molte altre opere di Allen, il milieu sociale newyorkese è paradigmatico di una condizione globale, comune a tutte le grandi metropoli moderne. Quello che mette in scena il regista è un’intera classe sociale, la middleclass americana, profondamente cambiata dall’invasività dei media, soprattutto della televisione. Si discute di arte, si frequentano musei, si ascolta musica classica, ma su tutto aleggia lo spettro di una omologazione di cui, a 30 anni dall’uscita del film, vediamo i risultati, quotidianamente.In tutti i film di Allen, in questo in particolare, la presenza di miti e comportamenti codificati e universali veicolati dai media è sempre stata al centro delle sue critiche.

In Manhattan tutti vogliono scrivere un libro o apparire in televisione (“La vita non imita l’arte, imita la cattiva televisione.”). Tutti vogliono il loro quarto d’ora di celebrità, come disse Andy Warhol. E stranamente, maggiore è la possibilità di far conoscere le proprie storie, condividendole con gli altri, più profonda è la solitudine. Isaac è uno scrittore comico di buon successo, fidanzato con una ragazza adolescente, che lascia per fidanzarsi con l’ex amante del suo migliore amico. Sullo sfondo, le vicende dell’ex moglie, diventata lesbica, e dell’amico professore universitario.

Questi intrecci sentimentali cercano di mascherare il vuoto e l’insoddisfazione che ognuno di loro ha dentro. Si cerca una panacea al male della classe sociale rappresentata da Allen, l’anedonia, l’incapacità di provare piacere e di vivere la vita con slancio ed interesse. Solo l’arte, in alcuni casi, può portare un po’ di sollievo dalle angosce quotidiane.

Questo film è un dramma contemporaneo. Si parla della crisi dell’intellettuale moderno, schiacciato dall’incultura di una massa impossibile da rieducare, della sostituzione dei valori estetici fino ad allora imperanti con altri più fragili e caduchi, dell’impossibilità di trovare un equilibrio vitale senza farsi sopraffare dai tanti input che ci arrivano dai media, etc.

A 30 anni dalla sua uscita, rivedendolo oggi, ci accorgiamo che quello di cui Allen parlava è quanto mai vero e tangibile. I cambiamenti che ci troviamo a vivere sono così rapidi da rendere impossibile una loro adeguata interpretazione e comprensione.

Anche la classe che dovrebbe essere il faro da seguire in questi momenti così difficili, gli intellettuali, vacilla sotto i colpi della modernità. Come tutti i grandi artisti, Allen profetizza tutto questo parlandoci di micro-storie, delle piccole vite di uno spicciolo di newyorkesi apparentemente privilegiati ma con una grande crisi interiore. Da questo film in poi, Allen sarà sempre associato a New York, ne diverrà il cantore ufficiale e il fustigatore di tutti i suoi mali. Mai come in questo caso, nella storia della cinematografia, si era creato prima un connubio così forte tra autore e città.

“Io abito in una città ed in un certo ambiente ricco. Quello che mi diverte è raccontare quello che vedo. Tutti pensano che “i ricchi” non abbiano problemi, quando, invece, in ogni mio film dimostro come le persone abbienti hanno i problemi di tutti quando vengono a scontrarsi con le questioni di cuore o psicologiche.”

![logo_centro[1]](https://www.stilemaschile.it/wp-content/uploads/2020/01/logo_centro1.png)