Giubbotti coraggiosi – 1

6 Ottobre 2010

Carlo Michelstaedter: stile, fiamma, vita. (p.2)

10 Ottobre 2010Carlo Michelstaedter: stile, fiamma, vita (prima parte)

L’abbiamo già scritto altrove, che la medietà (che sta per mediocrità) impera e prospera. Mass media quindi come esaltazione del basso. È così che ci si spiega l’oblio che grandi personalità, maschili naturalmente, devono subire da questa nostra disastrata società contemporanea. Il filosofo Alessio de Giglio ne ri-porterà alla luce alcuni. Cominciando da Michelstaedter, “cometa giovane ed eterna”.

“Suicidio metafisico”, sentenziò un Papini non iniziato alla danza della persuasione. Morire per vivere, il mistero semplice di ogni iniziazione, provoca chiacchiere fuori fuoco. Come lo sguardo miope del profano. Iperbole esistenziale segnata dall’eccesso, il nostro Carlo nasce a Gorizia il 3 giugno del 1887 da una famiglia italiana ebrea. Ultimo di quattro fratelli: Gino, Elda, Paula e Carlo. Infanzia felice, dicono. Paura del buio e dei temporali. Docile, timido, una corporeità sfrenata. Il padre Alberto dirige l’Agenzia goriziana delle Assicurazioni Generali di Trieste. La mamma, Emma Luzzato, è una donna colta e sensibile. Chiavi della tragedia.

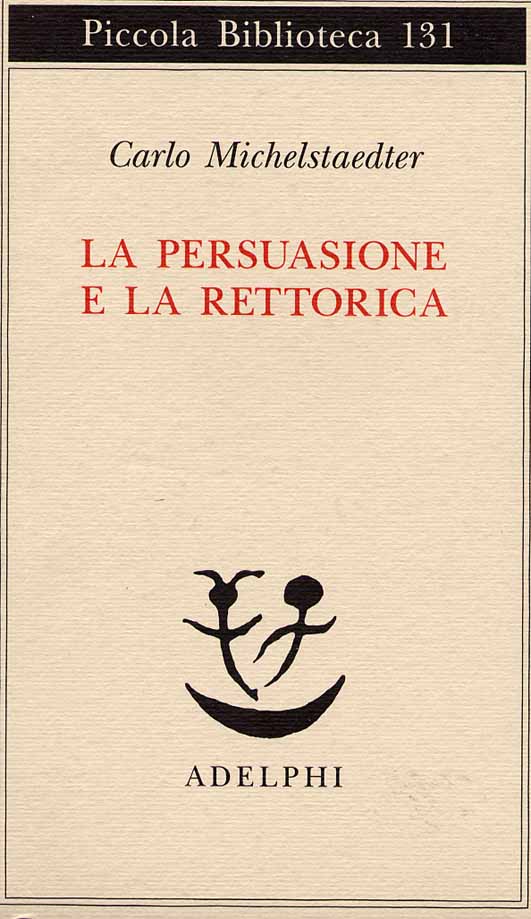

Poeta, filosofo, filologo, amante della parola, cometa giovane ed eterna dell’Avanguardia culturale del primo Novecento. Se ne parla poco se non in ambienti accademici: eterogenesi della fine. Michelstaedter ha sempre disprezzato i professionisti del pensiero. Dedizione allo studio ed eccezionale sviluppo fisico accompagnano la crescita del giovane che supera brillantemente l’esame di maturità. Si iscrive alla facoltà di matematica, per reale interesse ma anche per l’influenza del padre. Col suo permesso, in seguito, si trasferisce a Firenze dove pensa di consacrarsi alla pittura. Frequenterà invece la Facoltà di lettere, dedicandosi sopratutto alla poesia e alla filosofia greca. Alterna alle biblioteche sale da ballo e gare sportive. Amori infelici, forse. Viene presto, per usare una sua espressione, “ai ferri corti con la vita”. Il 22 giugno del 1909 sostiene l’ultimo esame del corso di laurea che chiude la sua stagione accademica tra molte fatiche e molte delusioni. Negli ultimi mesi della sua esistenza terminò le sue opere principali: Il dialogo della salute, la sua tesi di laurea dal titolo La persuasione e la rettorica, le liriche. Dipinse molto, anche. Il gesto pittorico di Michelstaedter, inconsapevolmente espressionista, come quando a Gorizia rappresenta quel che vede dalla sua camera trasfigurandolo in una processione di ombre umane sovrastate da una fortezza tenebrosa, assoggetta il mondo, che perde le sue credenziali naturalistiche, alla tensione creatrice dell’Io. La sua tesi di laurea è una sentenza di condanna, scelta autopunitiva che gli consente però di parlare “dell’eterno vero”, ossia della Vita, in ambiente accademico, ossia davanti ad una platea di morti. Dopo il conseguimento della laurea Carlo dice di voler fare il marinaio. Studiava spesso nella soffitta di un amico della quale ci lascia un mirabile disegno circonfuso da una luce spirituale e sotto il disegno, in greco, le parole: “Qui io vivo una vita che non si può vivere, ma nasce una grande opera”. Un autoritratto, dell’ultimo anno, rivela la profonda ispirazione religiosa di Michelstaedter, sotto la cui figura leggiamo il frammento eracliteo: “L’uomo nell’oscurità accende una luce a se stesso”. Un frammento che illumina la dimensione pratico-realizzativa del suo pensiero e spiega l’interpretazione michelstaedteriano di Cristo, l’uomo persuaso che sulla croce ha salvato se stesso ma non gli altri. Ognuno deve salvarsi da sé: “Se due fanno la stessa cosa non sarà mai la stessa cosa”. L’Io persuaso, la vita, l’insostenibile purità metafisica, la bellezza etica o la rettorica del sociale, dei rapporti umani e affettivi, il peso dell’esistenza fisica, la “comunella dei malvagi”. Schema manicheo di un suicidio vissuto fin dalla nascita e di un’opera così intessuta nella vita da abbandonarsi al mondo come un abbraccio che uccide. La sera del 16 ottobre 1910 Carlo finisce di scrivere le “appendici critiche” alla Persuasione. Il giorno seguente resta solo. Estrae dal cassetto la pistola, si siede alla scrivania e si spara un colpo in testa. Aveva 23 anni. Suicidio filosofico. E sia pure, nonostante Carlo nella notte tra il 6 e il 7 ottobre modifichi la conclusione del Dialogo della salute in cui respinge l’ipotesi del suicidio quale massima espressione della rettorica della morte. E ora, a qualche mese dal centenario della sua partenza, con quella sua impossibile promessa d’addio, promessa da marinaio, scriviamo questo articolo per rendere omaggio a un fulmine che lacera la notte. Ospiti di un banchetto di morte allestito per quei giovani che “ancora non abbiano messo il loro Dio nella loro carriera”. Che non si sparano perché l’ha fatto Carlo, o Otto Weininger, suo gemello disperato ─ la stessa età, lo stesso sparo, lo stesso ottobre, la stessa epoca, la stessa mitteleuropa, gli stessi studi matematici, lo stesso Beethoven, lo stesso Nietzsche, entrambi ebrei… ─, che non impazziscono perché è impazzito Nietzsche, filosofo del noi, amico di Carlo e Otto, che scrisse: “L’amore della verità è qualcosa di terribile e violento”. Quanta dolcezza, comunque, in questo trapassare che ha qualcosa di eroico e patetico insieme, se davvero Carlo arrivò a dire: “Non retrocederò nemmeno di fronte all’affetto della mamma”. Il destino misurò per Michelstaedter “una vita in cui la felicità si accompagnasse alla morte” (Tucidide), e se la filosofia deve assomigliare quanto più possibile alla vita, allora Carlo è uno degli ultimi filosofi che non usurpano questo nome. O possiamo credere che basti suicidarsi per far violenza alla storia della filosofia e marchiarla col fuoco della persuasione…

Domanda rettorica: che cosa è la persuasione?

![logo_centro[1]](https://www.stilemaschile.it/wp-content/uploads/2020/01/logo_centro1.png)